味がダメで納豆が嫌いな人でも納豆を食べられる唯一の方法。¶

臭いがダメで納豆嫌い、という人は多いですが、私は味がダメで納豆が食べられません。実家は、関西出身なのにオカン以外はみんな納豆大好き、というなんだか変わった家族で、オカンは臭いがダメという正統派関西人wなのですが、私は人が食べているのを見たり、臭いを嗅ぐとうまそうだなぁ、と思い口にするものの、あの納豆の何とも言えぬえぐい味がダメで食べられないのです。ところが昨日、人生で初めてモリモリ納豆を食べることができたのでそれについて紹介しようと思います。 1

レシピは、先週の秘密のケンミンSHOWで紹介されていた、 スタミナ納豆 、をちょいとアレンジしたもの。ちょいとアレンジした理由は、買い物の時にレシピを正確に覚えていなかったので、材料を適当にアレンジしたから。

材料¶

鶏もも挽肉200g

にんにく半分

生姜1個

極小粒納豆2パック

ごま油大さじ1

塩 小さじ1

醤油 大さじ1

タバスコ 適当量

作り方¶

にんにくを短冊状に、生姜はおろし金ですりおろし、鶏もも挽肉とよく混ぜます。ハンバーグを作る要領でやると良いかも。

中華鍋にごま油をひいて、鶏肉がパサパサになるまで強火でよく炒めます。

火を止めたら、ボールに移して、納豆を入れる。塩、醤油、タバスコを入れて良く混ぜます。上記の量は目安。適当に調整しましょう。

感想¶

あとは銀シャリに載せて食べるだけ。納豆の臭いはほのかにするので、臭いがダメな人はちょっと量を調整すれば良いかも。生姜で臭いや味が消えるので、テレビで言われていたように臭いがダメな人はもちろん、私のように味がダメな人でもちゃんと食べられまする。

テレビとの差異¶

ちなみに、ヨメ曰く、放送ではにんにくは入ってなく、輪切りの万能葱を納豆混ぜるときに一緒に混ぜていたとのこと。納豆もひき割り納豆だったが、極小粒にすればまぁ気にならないかと。次回は葱を忘れないようにしてみるつもり。

- 1

唯一の方法というのはもちろん釣りです。

耳の中のガサガサ音の原因。¶

昨日耳鼻科行って診てもらったのだが何ともなく、この時期毎年鼻詰まりで夜熟睡出来ていないのもあるので鼻炎の薬を処方してもらった。ただ小指を耳に突っ込むと相変わらずガサガサ音がしてるので、 医療用のピンセット を購入してみた。今日届いていたので、早速取ってみたら、耳垢ではなく何と毛だった。3センチほどある耳毛。これが取れたらまったくガサガサ音がしなくなった。自分にそんな長い耳毛が生えているとは知らなかった。電車の中でもじゃもじゃの耳毛が生えている人を玉に見かけるが、同じようにガサガサするんだろうかね。

今年の誕生日¶

昨日、ヨメが祝ってくれた。チーズケーキを作ってくれた。人生初のケーキ作りだったそうな。美味。

そしてプレゼントは手作りのフェルト製こまちゃんに、こまちゃん似の座布団。こまめづくし。

いいヨメです。いつもありがとう。

JSONのチェックツール。¶

あらきさんの

https://twitter.com/ar1/status/9912643936

JSONのlintってないかな

を見て、ちょうど自分も企画でCouchDBを使ってごにょごにょやっているので、JSONのチェックは必要だよなぁと思っていたのでDebianパッケージ(Squeeze/Sid)と、オンラインサービスで調べてみた。

コマンドラインツール¶

yajl-toolsのjson_vefifyコマンド¶

Cで書かれたツール。Debianパッケージになっている。

$ sudo apt-get install yajl-tools

JSONを記述したファイルをリダイレクトして使う。

$ json_verify < sample1.json # 妥当な場合

JSON is valid

$ json_verify < sample2.json # 妥当じゃない場合

rrse error: invalid object key (must be a string)

"Contract":"standard", }, "Date":{ "Application

(right here) ------^

JSON is invalid

UTF-8なら日本語混じりでもおk。出力が必要無ければ”-q”オプションをつければ、リターンコード見てチェックできる。若干残念なのは、最初のエラーで解析のチェックを止めてしまうこと。これは後述のJSONLintも同じ。W3CのHTML Validatorみたいに一度にエラーを教えてくれると効率が良い気もするけど、JSONは順次データセットになっているから結局先頭から直していった方が早いからなのかなぁ。

追記

エラー箇所はjsonlintよりも分かりやすいのは良いですな。

python-demjsonのjsonlintスクリプト¶

Pythonで書かれたツール。これもDebianパッケージにあるのでインストールはこれだけ。

$ sudo apt-get install python-demjson

yajl-toolsのjson_verifyと違い、こちらはデフォルトでは妥当な場合もエラーがある場合も何も出力しない。エラー内容をみたい場合は、”-v”オプションを使う。

$ jsonlint -v sample1.json # 妥当な場合

sample1.json: ok

$ jsonlint -v sample2.json # 妥当じゃない場合

sample2.json: strict JSON does not allow a final comma in an object (dictionary) literal: u' },\n "Date":...

デフォルト(-s)ではstrictチェックするが、”-S”オプションを付けるとチェックがゆるくなるので、sample2.jsonの場合もOKになる。どういうときに使うんだろうか。それよりも、jsonlintの方が便利なのは、-f, -F, -e, –input-encoding=encode, –output-encoding=encode オプションだろう。デフォルトではエンコードはUTF-8とみなして読み込まれるが、-eか–input-encodingオプションで、入力ファイルの文字コードを、出力を–output-encodingオプションで指定できる。-fオプションは、妥当な時にその結果を整形して出力し、-Fは余計な空白を全て削除して出力するので、こんな感じになる。

$ jsonlint -v -f sample3.json

{ "hoge" : "fuga",

"これ" : "ダメ",

"日本語" : 0

}

$ jsonlint -v -F sample3.json

{"hoge":"fuga","これ":"ダメ","日本語":0}

$ jsonlint -v -f --output-encoding=iso-2022-jp sample3.json

{ "hoge" : "fuga",

"$3$l" : "%@%a",

"F|K\8l" : 0

}

なので、Pythonのある環境なら、json_verifyを使うよりも、jsonlintを使う方が便利かもしれない。このパッケージはもともとJSONのエンコード、デコードが目的なので、その用途ならdemjson.pyを使えばよい。

オンラインサービス¶

JSONLint¶

フォームにJSONデータを貼り付けてValidateすると、間違っている部分を先頭からひとつずつ指摘してくれる。

JSLint¶

JSONLintと同じようにフォームにデータを貼り付けてJSLintボタンを押すとチェックしてくれる。オプションでチェックの指定をできるので、JSONLintより便利。

API¶

OCaml用¶

libjson-static-camlp4-devパッケージが提供されている。

NTT R&Dフォーラム2010 参加¶

NTT R&Dフォーラム ブロガーツアー2010に参加してきた 1 。印象に残って面白かったのや、仕事で調べている関係で興味があるもの、疑問に思って質問してみたものを挙げておいた。

茂木健一郎氏のセッション¶

contingency(偶有性)の話は目から鱗だった。ある程度予測可能であり、予測不可能なことが適度に入り交じっているとドーパミンの分泌が活発になると。我が家における偶有性はこまめだな。ある程度こまめの行動パターンは読めるけど予想外のことをやってくれるから、こまめが可愛くて仕方ないのか。仕事でやっている企画はこの観点が抜けているよな、とつくづく思ったので進めているプランももう一度見直してみようと思った。

ブース¶

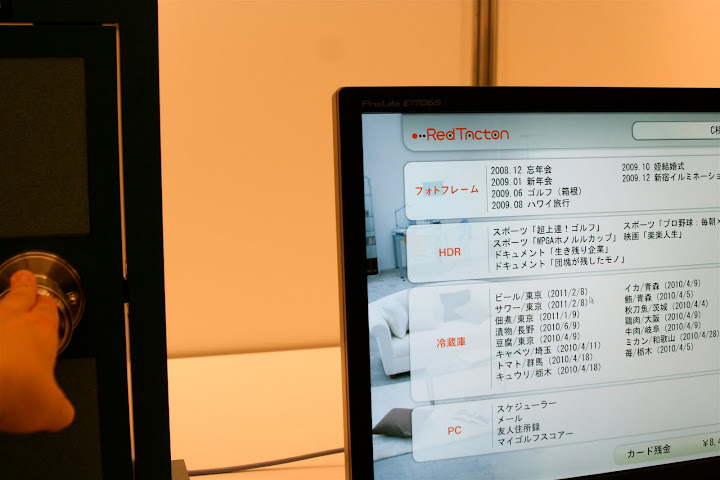

RedTacton¶

説明員のおっちゃんも言っていたのだが、今回のブースは例が悪い。何がわるいというと、買い物をするのにものを触ったら仮想のカート 2 に登録されそのまま決済できる、というので「あ、やっぱいらね」となって戻したらどうなる?と言う話をしたらあくまでサンプルなので実装していないとのこと。カードを体に接触させると体全体に磁界ができ、その状態で対象物体を触ると磁界が変化する、ということらしい。あくまでカード自体の識別化で、個人認証を行うなら別の方法が必要と。また今回の野菜の模型を触るとカートに入る、というのは野菜の模型を置いている場所を識別しているだけで、上に載せるものを変えると同じ結果になるというので微妙ですな。とはいえ、入館証付きの社員証などにすれば、オフィスへの入館とかもそれ一枚で済むので楽なんだけどね。

ぶるなび2¶

階段や坂などの縦方向への動きはまだだそうな。前後は分かりやすかったが、左右は若干分かりづらい。上着のポケットなんかに入れて使えるようになるとこれと杖で両手がふさがってしまわないので便利だとおもう。

列車ブロードバンドインターネット¶

WiMAXとなっていたのでLTEだけじゃなくてWiMAXもビジネス展開するのか?というのが気になったので聞いてみたらそういうわけではなく、国内での列車でのブロードバンドインターネットは新幹線やつくばエクスプレスでの実績があると。そこを買われて台湾での実証実験の話になったときに台湾ではWiMAXが普及している、ということでWiMAXで検証を行ったとのこと。 700/900MHz周波数帯の割り当ての話 も振ってみたら、この帯域を使わないとLTEにする意味があまりないということだったのだが、この周波数帯の違いが独自規格まっしぐらのガラパゴス化を促進しているんジャマイカ。

Virtual Smartphone over IP システム¶

2/23の日経産業新聞の朝刊一面にも載っていた。シンクライアントとしては通信速度さえ何とかなればまぁ良いとは思うのだが、ローカルにもデータを残しておき、オフラインであっても作業できるのがスマートフォンのメリットだと考えており、それが必要な業務を想定しているので、これは自分の推進している企画ではないわー。なのでエンタープライズでのスマートフォン活用として自分の注目しているソフトウェアとしては こっち ですな。でも世の中的にはこっちの需要の方が多いのだろうか。やっぱり業務次第になるのかな。

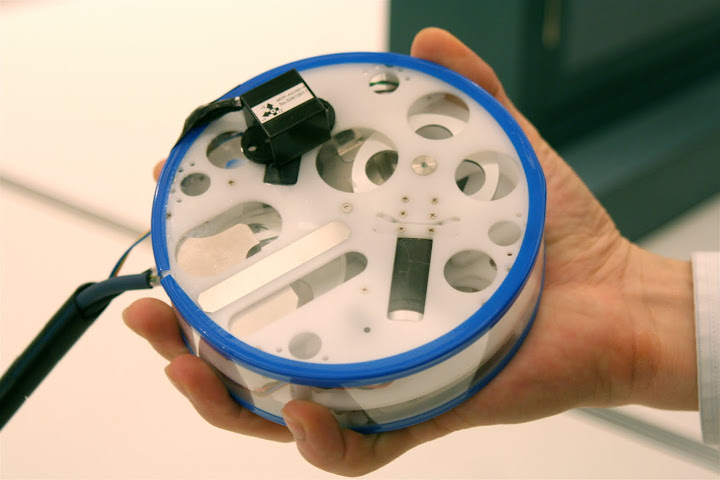

歩行発電¶

発電できるのは1~2Wだそうな。現在は靴に取り付けてつかう感じだが、将来的にはさらに小さくして、非接触充電ができるようになればこの技術の使い道が増える気がする。でもなんか携帯とかモバイルガジェットの充電というだけではもったいない気がする。如何に普通に歩いて高い電力を生成できるようになるかと、目立たなくするかが必要だと思われ。

プライバシーに配慮した情報収集・分析システム¶

昨年秋口くらいに仕事で説明を受けた USのベンチャーのSaaSサービス と似てますな。

リーダ選挙問題を解く量子分散アルゴリズム¶

量子もつれを前提とすると、リーダ選挙問題も解けるというのだが、そもそもその量子もつれってなんですかいう状態なので、なぜ量子もつれという状態が起きるのか?という質問をしたら何か順繰りに隣に隣にと説明が移った。が、まぁ素人の自分にも分かるように説明していただいたのはとてもうれしい。とりあえず概要を理解出来たのもうれしい。じゃあ、そもそも量子コンピュータって研究用途以外には使えないのか?という話をしたら、当然個人レベルで手に入るようになるものではなく、かと言って昔の企業に一台メインフレームとかオフコンという状況でもなく、地球シミュレータのように国に一台あればよいという状態をまずは実現しようとしていると。しかし、そう考えると量子暗号という観点では量子コンピュータは良いかもだけど、リーダ選挙問題はクラウドコンピューティングでのリーダとなるコンピュータを決めるために使う、という観点になりそうであり、そうであればオンラインで結果を出せるようにしないといけないんじゃいかなぁ、と思ってみたりするけどなんか勿体ない気もする。

錯視、錯聴のデモ¶

これは純粋に面白かった。 サイト も3/3にリニューアルオープンするらしい。